2024年7月27日至30日,中南大学邓迪国际学院“兴心乡印”乡村振兴实践团一行赴湖南省长沙县印山村开展为期四天的暑期“三下乡”社会实践活动。团队成员通过实地走访、深入调研,先后探访了熊瑾玎故居、麻古井酿酒基地等特色点位,并与当地村干部、非遗传承人展开交流,以青年视角挖掘乡村文化底蕴,用创新思维助力乡村振兴。

寻访红色足迹,感悟初心使命

晨光熹微,稻浪千重。7月27日,团队成员踏访长沙县印山村熊瑾玎故居。在这片浸润着红色记忆的热土上,开启了一场穿越时空的初心对话。

在近两个小时的参观学习中,团队成员通过实物参观、史料研读和讲解员专业解说,深入了解了熊瑾玎同志作为我党著名“红色管家”的革命历程。陈列室中“一身正气、两袖清风”的题词,让队员们在仰望历史中,对“初心”二字有了更鲜活的理解——这份跨越时空的红色基因,正通过年轻一代的探访与感悟,在乡村振兴的当下焕发新的生命力。

探秘非遗技艺,品味传承创新

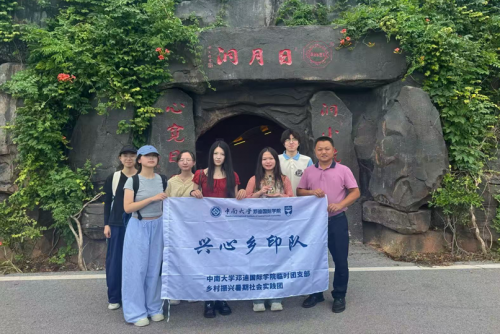

7月28日,团队成员前往麻古井酿酒基地,在非遗项目麻古井糯米黄酒酿造技艺传承人周文艺先生的带领下,参观了贮藏超1000吨的酒窖。窖门石碑“洞小乾坤大,新宽日月明”的题字,既诠释着酒窖藏千吨佳酿的底蕴,也彰显着技艺传承与创新的初心。周文艺先生介绍,麻古井糯米黄酒坚持纯粮酿造,对环境、器具等要求严苛,每道工序恪守古法,“容不得半点马虎”,正是这份坚守让技艺历经岁月沉淀,成为活态文化遗产。品酒环节中,几款“年轻人爱喝的酒”亮相——在保留传统醇厚的基础上,融入清爽口感与现代风味,兼顾本味与新需求。“想让手艺传承下去,更要吸引年轻力量。”周文艺先生表示,创新是为让非遗在新时代焕发活力,书写传承新篇。

对话乡村发展,共绘振兴蓝图

7月29日下午,团队成员与印山村前村委书记开展深度对话,解码村庄的转型密码。据介绍,上世纪60至70年代起,印山村以水泥制造业为支柱,一度成为当地闻名的工业强村。随着时代发展,印山村积极响应号召,经过不断探索转型,逐步走上农文旅融合发展的新路径。数据显示,2024年印山村累计接待游客超50万人次,为当地居民提供200余个就业岗位,在提升村民幸福指数的同时,村庄始终重视环境治理,正全力打造生态与发展协同并进的宜居宜游新样板。

基于前期深入调研,实践团与村委会召开了乡村振兴专题研讨会,双方就村庄发展规划展开了深入交流。团队成员充分发挥设计创意优势,为承载着当地渔业文化与乡村风情的自创IP“印小渔”设计了专属的品牌形象。该设计既便于衍生品开发,也能成为连接游客与村庄的情感纽带。同时,团队成员精心制作了天玺湖景区宣传片,以专业影像语言展现湖光山色,打造了一张极具感染力的“视觉名片”。村委会成员表示,这些创新举措不仅转化了调研成果,更有力提升了村庄的知名度和吸引力,让更多人知道印山、走进印山。未来,双方将继续深化合作,共同推动印山村农文旅融合发展迈上新台阶。

文:周 周 吴思阳 刘筱雅

图:孙如筠 赖文朵 江虹运 李明臻